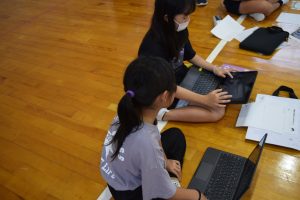

本日(10/7)5校時に全校学習タイムがありました。10/30(水)に地域校外学習を予定しており、今日は、地域校外学習に向けての計画を立てました。

▽3,5年生のテーマ「黒豆料理のレシピを考えて、当日黒豆の館に届けよう」です。まず、黒豆の館でどんな黒豆料理を出しておられるのか調べ、次にレシピを考えました。

▽4,6年生のテーマ「下板井・上板井・宮田のみどころマップをつくる」です。弘誓寺、しゃくなげ公園、西紀農業協同組合などの紹介や道中にあるものなどを書き加え、「みどころマップ」を作りました。

▽1,2年生のテーマ「フードショップいじりでのお買い物にチャレンジ!計画」です。広告やホームページをもとにフードショップいじりさんに売っているものを予想しながら、180円で買えるものの組み合わせをできるだけたくさんつくりました。

全校学習タイムは、180円で買い物ができるよう計算をしたり、校区の施設を地図で確かめたりして、教科学習にもつながっています。当日は、里づくり振興会の方々にも一緒に行っていただきます。地域の方々とのふれあい、西紀小学校区の施設やお寺をまわることで、子どもたちはふるさと西紀のよさを実感でき、よい学びの機会になると思います。楽しみですね♪